専門知識がない方にも分かるよう専門用語は使用せずに消防設備の情報を発信している消防設備雑記です!

本日は、消防設備の一つである自動火災報知設備の感知器が誤作動してしまうケースについて解説します!

まずは感知器の種類を特定しましょう

火災報知器には大きく分けて「煙感知器」と「熱感知器」の2種類が存在します。

それぞれで誤作動の原理が異なるので、まずは誤作動してしまった感知器がどちらかを判断しましょう。

簡単に言うと煙が入っていけそうな隙間が空いているのが煙感知器で、特に穴が開いていないのが熱感知器になります。

▽詳しく解説している記事はこちら

煙感知と熱感知器の違いが判りましたら続いて誤作動の原因について解説していきます!

煙感知器の誤作動原因

煙感知器の誤作動には以下の原因が考えられます!

機器の経年劣化

感知器が誤作動する際に最も多いのが機器が経年劣化してしまう事による誤作動です。

煙感知器は穴が空いている形状の性質上、ホコリや虫等の異物が混入し易いです。埃が若干侵入した程度で故障することはありませんが、機械ですのでやはり経年劣化で誤作動を起こしやすくなります。(社)日本火災報知機工業会が消防設備の適切な維持のために提示している感知器の交換推奨年数は10年となっているため、製造から10年以上交換されていない感知器の場合にはまず経年劣化が原因であると予想できます。

煙やそれに近い気体の侵入

煙感知器は、文字通り煙を感知するものであるため火事の際に発生する煙以外にも反応してしまいます。

私が立ち会った現場で実際に起きたケースとしては、部屋でバルサンを焚いた際に煙感知器が作動してしまったケースや、タバコの煙に反応したものもありました。

こちらに関しては知っていれば避けられるものになりますが、どうしても煙感知器のある部屋でバルサンを焚きたい場合になどには点検を行っていただいている業者さんや近くの防災屋に相談してみてください。メーカーに直接点検を依頼している場合には難しいかもしれませんが、地域の防災屋に依頼すれば一時的に感知器が作動しないようにしてくれるかと思います。

結露や雨漏りなどの浸水

こちらは気温差などで結露が生じたり、天井からの雨漏りなどで感知器がショートしてしまうと言うケースです。

空調などを多く使用する冬や夏に起きてしまう可能性のある誤作動です。

熱感知器の誤作動原因

熱感知器の誤作動には以下の原因が考えられます!

煙感知器と重複するところも一部ございますがご容赦ください!

機器の経年劣化

こちらは煙感知器と同様で10年を経過した感知器は誤作動の可能性が高まります。

熱感知器も同様に機械ですので、10年を超過した感知器は交換することをお勧めいたします。

エアコンにより生じる温度差

普通の部屋(火や熱湯を使う場所以外)についている熱の感知器は「温度差」を感知して作動します。

そのため冬場にエアコンなどで急激に温度が上昇すると、その温度差に反応して感知器が作動してしまう可能性があります。

消防法では、熱感知器をエアコンの吹き出し口より1.5m以上離して設置しなくてはならないと定められていますが、風向きが上になってしまっていたりすると風が直撃することによって感知器が作動してしまうことがありますので、暖房をつける際には風が感知器に当たらないような風向きで運転させると良いでしょう。

気圧による空気の膨張

熱感知器は「温度差」を感知して作動していると先ほどお伝えしましたが、温度差による気体の膨張を検知することで発砲する仕組みになっています。そのため台風などの急激な気圧の変化により空気が膨張すると感知器が誤作動を起こしてしまうことがあります。特に経年劣化が進んでいる感知器では、急な気圧の変化に反応して温度差にかかわらず発方してしまうことが多いです。

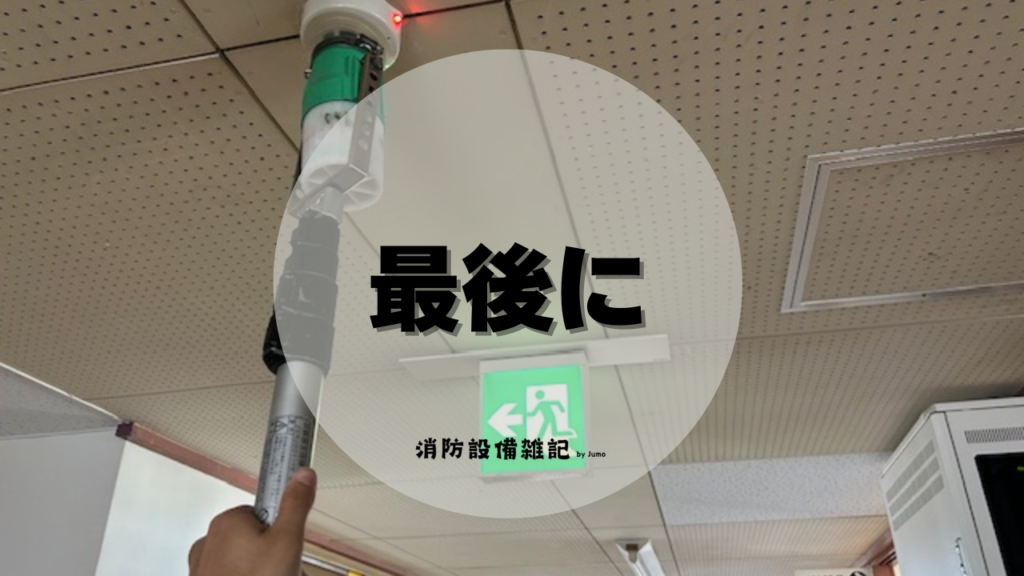

最後に

ここまで感知器の誤作動の原因について解説してきました。

機器の経年劣化以外の要因であれば、知っていれば回避できるものも多かったと思います。

感知器の誤発報が多いと、本当に火災が起きた時に「また誤作動かな、、?」なんて思ってしまう可能性があります。消防設備士としてそれはとても回避したいことなので、こちらの記事を読んでいただいた方にはぜひ適切な設備の予防保全を行っていただきたいなと思います。