専門知識がなくて伝わるよう専門用語はあまり使用せず、ラフに消防設備の情報を発信している消防設備雑記です!

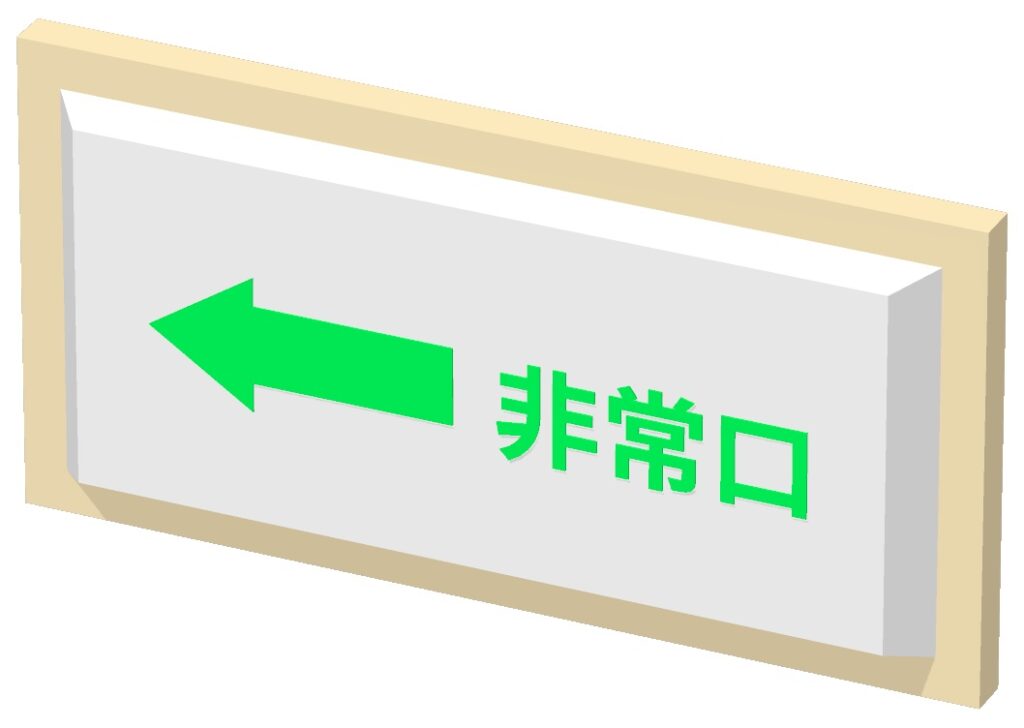

一度はみなさんこちらの写真に写っている非常口のマークを見たことあると思います!

こちら正式には「誘導灯」と呼ばれるのですが、緑と白の2種類が存在するのをご存知でしょうか。

今回は誘導灯の色の違いについて解説していきます!

結論:緑は避難口誘導灯、白は通路誘導灯

見出しの通り緑が「避難口誘導灯」で白が「通路誘導灯」と言います!

こちら言葉だけで察しのいい方はなんとなくそれぞれの違いがわかったと思いますが、それぞれについて詳しく解説していきます。

ちなみにこちら写真の距離感の問題でサイズが違うように見えますが、同様のサイズの誘導灯になりますので、避難口と通路の誘導灯で大きさによる差はございません。

避難口誘導灯は、非常出口の上に設置する

緑色の誘導灯は建物から出る際に使用するドアの上やその近くに設置します。避難時には緑色のドアから出ていけば避難することができます!

非常出口なんて呼び方をすると非常時のみに使用するドアを用意しないといけないと勘違いされる方が稀にいるのですが、基本的には部屋から廊下に出る際や、外に出る際に使用する全ての扉の上に設置する必要があります。

補足ですが、誘導灯は停電時も内蔵のバッテリーで光り続けるので、避難の際にもし建物が真っ暗でも必ず見えるため避難の際にはかなり重宝する存在です。

通路誘導灯とは、避難口誘導灯がある方向を示すもの

先ほどの写真の通り、白を基調とした通路誘導灯には矢印がついています。その矢印の方向に進めば避難口誘導灯を発見できます。

通路誘導灯は建物の構造上、避難口誘導灯が視界に入らないであろう場所に設置する必要がある設備です。なので、学校の体育館のように見通しが良い場所は各出入り口に避難口のみがついていて、通路誘導灯はついていないというケースも多いです。

そのため、複雑な構造の建物で停電や火災などの非常時にはまず白い誘導灯を探して矢印の方向に避難すれば、確実に外に出ることができます。

非常時にはまず緑を探して、なければ白を探す

消防法により誘導灯が設置されている建物では、どこにいても誘導灯が目に入るように設置されています。

その中でも緑の誘導灯は避難口を表しているため、停電時に何も見えなくて緑と白の誘導灯の光のみが目に入るときには、緑色の誘導灯に向けて歩いていくようにしましょう。もし緑の誘導灯が見えない際には白の誘導灯の矢印がさす方向へ移動するようにしましょう。

両者の色の違いを知っていると、非常時に少し冷静になれるかと思いますのでぜひ心の片隅に置いておいていただけると幸いです!

バッテリー切れにご用心

対管理者様向けになってしまいますが、私は誘導灯の一番の長所が非常時も内蔵のバッテリーにより光り続けるという点にあると思っています。しかし内蔵のバッテリーも消耗品のため、交換する必要があります。

誘導灯のバッテリーは一般的に4年〜6年での交換が推奨されています。

消防設備点検で不具合が出てから交換するというケース非常に多いと思いますが、半年に一回の消防点検では発見が遅れる可能性が高いです。有事の際に価値を発揮する誘導灯なので、やはり推奨交換時期が来たらバッテリーの交換をしていただきたいなと思います。

誘導灯は交換時期がやってくると下にあるランプモニターが赤く点滅しますので、そのタイミングで交換することでいつでも安心して避難できる環境にしていただけるのが理想的だと思います!

最後に

誘導灯は、避難する状況になったときにかなり活躍してくれる存在です!

普段なんとなく目に入るものですが、日頃から会社などで誘導灯の位置など見てみると有事の際には冷静に避難できるかと思いますので、ぜひ色の違いも含めて見ていただけるといいかなと思います!

引き続き消防設備雑記をよろしくお願いします!